組織分析の基本とその重要性

組織分析とは、企業の構造やプロセスを理解し、改善点を見つけるための手法です。特に、経営戦略や業務効率を最大化するために重要です。

組織分析を行うことで、問題点を明確にし、適切な対策を講じることが可能となります。これにより、社員のモチベーションや生産性の向上に寄与し、企業全体のパフォーマンスを引き上げることができます。

目次[非表示]

- 1.組織分析とは

- 2.組織分析のフレームワーク

- 2.1.7Sモデルの概要

- 2.2.7Sモデルの構成要素

- 2.3.SWOT分析の概要

- 2.4.PPM分析の概要

- 3.組織分析の手順

- 3.1.データ収集

- 3.2.データ解析

- 3.3.フィードバックと実行計画

- 4.組織分析に個性分析データを活用するメリット

- 4.1.科学的根拠に基づく客観的データ

- 4.2.チーム機能不全の真因解明

- 4.3.パーソナライズされた改善施策の実現

- 4.4.多様性を強みに変える組織文化の醸成

- 5.組織分析にTOiTOiを活用

- 5.1.自分理解・相手理解が一目瞭然

- 5.2.チーム内の相性も分析

- 6.まとめ

組織分析とは

組織分析とは、企業内の構造やプロセスを体系的に評価する手法です。目的は、組織の機能や効率を向上させることにあります。

具体的には、人事、業務フロー、コミュニケーションの効果を分析し、課題を明確にします。この分析を通じて、組織の強みや弱みが浮き彫りになり、革新的な改善策を見出すことが可能です。

結果として、組織全体のパフォーマンス向上や、労働環境の改善に繋がります。

組織分析の定義

組織分析の定義は、企業や団体の内部構造、プロセス、文化を詳細に調査し、その機能を評価することです。

この分析は、組織の効率性や効果を高めるための重要なステップとなります。

具体的には、役割、責任、リーダーシップスタイル、コミュニケーションの流れを見直し、それぞれの要素がどのように影響し合っているかを理解します。

最終的には、組織全体の改善に向けた戦略を立てるための基盤を提供します。

組織分析の目的

組織分析の目的は、企業の効果的な運営を実現することです。具体的には、組織内の課題を特定し、改善のための具体的なアクションを導き出すことが求められます。

また、組織風土やコミュニケーションの質を向上させることも重要な目的です。これにより、社員の満足度やパフォーマンスも向上し、企業全体の持続的な成長が期待できます。

このように、組織分析は企業戦略において欠かせない要素となっています。

組織分析のフレームワーク

組織分析のフレームワークには、いくつかの代表的な手法があります。その中でも、SWOT分析やPEST分析が広く用いられています。

SWOT分析は、組織の強みや弱み、外部の機会や脅威を検討することで、戦略を構築するのに役立ちます。一方、PEST分析は、政治、経済、社会、技術といった外部環境の要因を考慮し、将来の戦略を作成するのに有効です。

これらのフレームワークを用いることで、より効果的な組織分析が可能となり、企業の持続的な成長をサポートします。

7Sモデルの概要

7Sモデルは、組織分析において非常に重要なフレームワークの一つです。このモデルは、企業の戦略や構造、システム、スタイル、スタッフ、スキル、共有価値の7つの要素から成り立っています。

各要素は互いに関連しており、組織全体がどのように機能しているのかを把握するための手助けとなります。特に、共有価値は組織の文化や理念を表し、他の6つの要素に大きな影響を与えます。

このモデルを活用することで、経営者や人事担当者は組織の現状を正確に理解し、改善策を考えることができます。

7Sモデルの構成要素

7Sモデルは、組織分析において非常に有用なフレームワークです。このモデルは、Strategy(戦略)、Structure(構造)、Systems(システム)、Shared Values(共有価値)、Style(スタイル)、Staff(スタッフ)、Skills(スキル)の7つの要素で構成されています。

それぞれの要素は、組織のパフォーマンスに深く関与しており、一貫性が求められます。これらをバランスよく整えることで、組織全体の効率性と効果を向上させることが可能です。7Sモデルを活用することで、組織の強みを引き出すことができるのです。

SWOT分析の概要

SWOT分析は、企業やプロジェクトの現状を把握するための手法です。内容は、内部環境の「強み(Strengths)」と「弱み(Weaknesses)」、外部環境の「機会(Opportunities)」と「脅威(Threats)」に分類されます。

この分析を行うことで、企業は競争優位性を見出し、戦略を立案します。特に、自社の強みを活かし、外部環境の機会を捉えることが重要です。その結果、持続可能な成長を促進することが期待できます。

PPM分析の概要

PPM分析(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント分析)は、製品やサービスの市場における位置付けを評価する手法です。この分析により、企業は効率的な資源配分が可能になります。

PPMは主に市場成長率と市場占有率の二軸で図示され、製品を「スター」「問題児」「金の成る木」「犬」の4つのカテゴリーに分類します。これにより、企業はどの製品に投資すべきか、どの製品を撤退すべきかを明確に判断することができます。

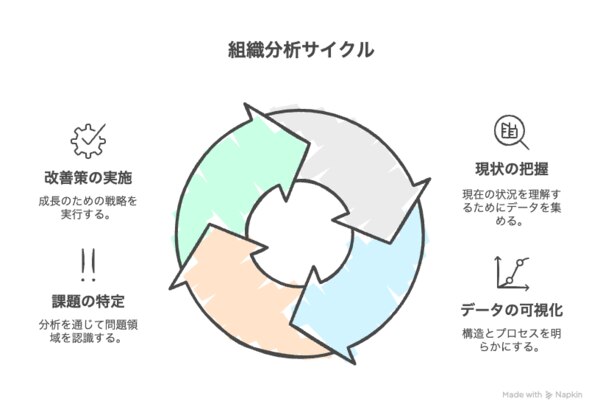

組織分析の手順

組織分析の手順は、まず現状の把握から始まります。企業の目的やビジョンに合致したデータを集め、組織の強みと弱みを明確にすることが重要です。

次に、収集したデータを基に、組織の構造やプロセスの可視化を行います。これにより、どの部分に課題があるのかを具体的に分析できます。

最後に、分析結果をもとに改善策を立案し、実行していくことが求められます。このサイクルを定期的に繰り返すことで、持続的な成長が期待できるでしょう。

データ収集

データ収集は、組織分析の第一歩であり、非常に重要なプロセスです。まず、収集すべきデータの種類を明確にする必要があります。これは、業績、社員満足度、業務プロセスなど、さまざまな要素を含みます。

次に、情報源を特定します。社内のアンケートやインタビュー、業績レポートなど、信頼できる情報を集めることが大切です。これにより、より正確な分析が可能となります。

収集したデータは整理し、分析に適した形に加工することで、次のステップへと進むことができます。

データ解析

データ解析は、組織分析の中で非常に重要なステップです。収集したデータを適切に解析することで、組織の現状を把握し、具体的な問題点を浮き彫りにすることができます。

さまざまな分析手法が存在しますが、定量分析と定性分析を組み合わせることで、より深い洞察が得られます。これにより、戦略的な意思決定が可能となり、組織のパフォーマンス向上に繋がります。

データ解析の結果を適切に可視化することも重要です。これにより、関係者が問題意識を共有しやすくなり、組織全体での取り組みが推進されていきます。

フィードバックと実行計画

フィードバックと実行計画は、組織分析において非常に重要なステップです。実施した分析結果に基づき、組織内の関係者からの意見を収集します。これにより、現場の声を反映させた計画を策定することが可能となります。

次に、実行計画を具体化し、達成すべき目標と期限を設定します。これにより、進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて軌道修正も行いやすくなります。フィードバックを重視することで、組織全体の成長と改善が促進されるでしょう。

組織分析に個性分析データを活用するメリット

組織分析を効果的に行うためには、多角的な視点からデータを収集し分析することが重要です。その中でも特に注目したいのが「個性分析データ」の活用です。従来の業績データや業務プロセスの分析に加え、組織を構成する「人」の個性に焦点を当てることで、より深い洞察が得られ、効果的な改善策の立案が可能となります。

科学的根拠に基づく客観的データ

個性分析、特にビッグファイブ理論を用いた分析手法は、心理学的に確立された科学的アプローチです。外向性、協調性、誠実性、神経症的傾向、開放性という5つの要素から個人の特性を測定することで、組織メンバーの思考パターンや行動傾向を客観的に把握することができます。

感覚的な印象や主観的な評価ではなく、検証された心理測定ツールを活用することで、バイアスの少ない信頼性の高いデータを収集できるのです。これにより、「なんとなく合わない」といった曖昧な問題認識から、「外向性の高いメンバーと低いメンバーのコミュニケーションギャップ」といった具体的な課題の特定へと進むことが可能になります。

チーム機能不全の真因解明

一見すると、個々のメンバーが高い能力や専門性を持っているにもかかわらず、チームとしての成果が上がらないケースは少なくありません。このような状況の根本原因を、業務プロセスや技術的な側面だけで分析しようとしても、真の問題解決には至らないことがあります。

個性分析データを活用することで、表面化しにくい人間関係の力学やコミュニケーションスタイルの不一致、意思決定プロセスにおける価値観の衝突など、チーム機能不全の真因を明らかにすることができます。例えば、リーダーの高い誠実性と組織メンバーの高い開放性が衝突し、細部へのこだわりと革新的アイデアの間で摩擦が生じているといった、個性レベルでの不調和を発見できるのです。

パーソナライズされた改善施策の実現

個性分析データは、問題の特定だけでなく、その後の改善施策においても大きな価値を発揮します。組織メンバーそれぞれの個性特性を理解することで、一人ひとりに合わせたコミュニケーション方法やフィードバックの提供が可能になります。

例えば、外向性の高いメンバーには積極的な議論の場を設け、内向的なメンバーには事前の情報共有と熟考の時間を確保するなど、個性に配慮した環境調整を行うことで、全員が最大限のパフォーマンスを発揮できる組織づくりを進められます。また、フィードバックの際も、開放性の高いメンバーには大局的な視点を、誠実性の高いメンバーには具体的な手順を示すなど、受け手の特性に合わせたアプローチが可能となり、改善活動の効果を高めることができるのです。

多様性を強みに変える組織文化の醸成

個性分析データを組織分析に取り入れることの究極的な目標は、多様な個性を持つメンバーが互いの違いを理解し、尊重し合える組織文化を築くことにあります。個性の違いは、時として摩擦の原因となりますが、適切に管理され活用されれば、イノベーションと高いパフォーマンスの源泉となります。

個性分析データを共有し、「違い」を組織の共通言語として扱うことで、対立を建設的な議論へと転換し、多様な視点からの問題解決を促進することができるでしょう。それは単なる「仲の良さ」を超えた、真の意味での「チーム力」の向上につながるのです。

組織分析にTOiTOiを活用

組織分析を最大限活用するためには、関係者とのコミュニケーションが重要です。幹部だけが分析結果を把握しておくのではなく、分析結果を共有しその後の改善施策として各部門やチームメンバーの意見を反映させることで、より実践的な分析が可能となります。

また、分析結果に基づいて具体的なアクションプランを策定し、定期的に見直すことが重要です。これにより、組織の改善効果を持続的に引き出すことができます。

これに最適なのが、TOiTOiを使った組織分析です。

自分理解・相手理解が一目瞭然

60問の質問に答えることで、自身を含めてチーム内の個性を理解します。会社やチームは複数の人間で構成され、

当然社員の個性はそれぞれ異なります。相手に自分の考え方を押し付けたり、相手の個性を無視しては、よい関係づくりはできません。まずは自分理解を進め、さらに相手理解をすることで、それぞれのタイプによる相関関係を把握し、よりよい人間関係を構築します。

チーム内の相性も分析

人事配置については、チーム内の相性やリレーションが大きく影響してきます。

人には仕事への取り組み方やビジネスにおける指向タイプがあります。その個性を理解しない人事配置では、能力はあっても、本来の力を発揮できません。

所属している組織、チームがどのようなバランスなのかを把握し意識することで、現状の組織メンバーでもパフォーマンスの向上を図れます。

まとめ

組織分析は、企業の健全な成長を支えるために非常に重要です。適切なフレームワークを用いることで、現状の分析が明確になり、改善のための具体的な手法が見えてきます。

特に、中規模から大規模企業では、組織化されたデータに基づくアプローチが求められます。これにより、意思決定が迅速かつ効果的に行えるようになります。

結果として、全体の業務効率が向上し、社員の生産性も高まります。このように、組織分析は企業の成長戦略に欠かせない要素であると言えるでしょう。